ISSN:

2959-6513 - ISSN-L: 2959-6513

ISSN:

2959-6513 - ISSN-L: 2959-6513

Volumen

5. No. 10 / Enero – Julio 2025

Páginas

171 - 191

![]()

Modelo

de ecuaciones estructurales de autoestima y resiliencia

en estudiantes universitarios

Structural

equation model of self-esteem and resilience in university students

Modelo de equações estruturais da autoestima e

resiliência em estudantes universitários

Cristopher Scoth León Marcelo

https://orcid.org/0009-0007-0107-2718

Universidad Nacional Santiago Antúnez

de Mayolo

Huaraz, Perú

Edwin Johny Asnate Salazar

https://orcid.org/0000-0002-4319-8964

Universidad Nacional

Santiago Antúnez

de Mayolo

Huaraz, Perú

Denís Leonor Mendoza Rivas

https://orcid.org/0000-0002-9250-2520

Universidad Nacional

Santiago Antúnez

de Mayolo

Huaraz, Perú

Jonhson Diomedes Valderrama Arteaga

https://orcid.org/0000-0002-9538-3520

Universidad Nacional

Santiago Antúnez de Mayolo

Huaraz, Perú

http://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i10.109

Artículo recibido 18 de septiembre de 2024 / Arbitrado 04 de octubre de 2024 / Aceptado 30

noviembre 2024

/ Publicado 01 de enero de 2025

Resumen

El

desarrollo emocional y social es crucial, especialmente en contextos educativos

y de formación personal. El objetivo de esta investigación fue determinar la

relación estructural entre la autoestima y la resiliencia

en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, mediante la aplicación del modelo de

ecuaciones estructurales, a través de un enfoque cuantitativo, con un diseño no

experimental de tipo correlacional y transversal. Se

contó con una muestra de 363 participantes que completaron cuestionarios para

medir ambas variables. Los resultados del análisis factorial confirmatorio

mostraron un ajuste razonable en ambos modelos. Se concluye que un aumento en

la autoestima se asocia con un incremento en la resiliencia,

debido a que la relación estructural entre ambas fue significativa y positiva

(β = 0.767, p < 0.001). Se recomiendan programas que fomenten y fortalezcan

la autoestima para mejorar la resiliencia, así como

el bienestar psicológico y académico.

Palabras

clave: Autoestima;

Resiliencia; Modelo de ecuaciones estructurales; Modelo

de medida.

Abstract

Emotional and social

development is crucial, especially in educational and personal development

contexts. The objective of this research was to determine the structural

relationship between self-esteem and resilience in students at the Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Peru, by applying the structural equation model,

through a quantitative approach, with a non-experimental correlational and

cross-sectional design. A sample of 363 participants completed questionnaires to

measure both variables. The results of the confirmatory factor analysis showed

a reasonable fit in both models. It is concluded that an increase in

self-esteem is associated with an increase in resilience, because the

structural relationship between both was significant and positive (β = 0.767, p

< 0.001). Programs that promote and strengthen self-esteem are recommended

to improve resilience, as well as psychological and academic well-being.

Keywords: Self-esteem;

Resilience; structural equation model; Measurement model.

Resumo

O desenvolvimento emocional e social é crucial, sobretudo em contextos

educativos e de formação pessoal. O objetivo desta investigação foi determinar

a relação estrutural entre a autoestima e a resiliência em estudantes da

Universidade Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Peru, através da aplicação do modelo de equações

estruturais, através de uma abordagem quantitativa, com um desenho não

agressivo experimental. correlacional

e transversal. Houve uma amostra de 363 participantes que preencheram

questionários para medir ambas as variáveis. Os resultados da análise fatorial

confirmatória mostraram um ajuste razoável em ambos os modelos. Conclui-se que

o aumento da autoestima está associado a um aumento da resiliência, uma vez que

a relação estrutural entre ambos foi significativa e positiva (β = 0,767,

p < 0,001). Os programas que incentivam e fortalecem a autoestima são

recomendados para melhorar a resiliência, bem como o bem-estar psicológico e

académico.

Palavras-chave: Autoestima; Resiliência; Modelação de equações estruturais; Modelo de

medição.

INTRODUCCIÓN

172

La autoestima es un concepto psicológico complejo que se refiere a la

evaluación subjetiva que una persona tiene de sí misma en términos de su valía

personal y competencia en diferentes áreas de la vida (Aucapiña y Campodónico,

2024). Aunque puede

variar a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones, se ha demostrado que

una baja autoestima puede tener efectos negativos en la salud mental y física

de una persona. Así mismo, la resiliencia, es

entendida como la capacidad de una persona para hacer frente y adaptarse a

situaciones adversas o estresantes, recuperándose de ellas y saliendo

fortalecido (Luthar et al., 2000). Este es un

tema de interés en el ámbito de la psicología y la educación, ya que se

considera un factor importante para la adaptación y el éxito académico y

personal.

Existen estudios a nivel mundial, que han demostrado que los estudiantes

universitarios pueden experimentar niveles de estrés y ansiedad significativos,

lo que puede tener un impacto negativo en su autoestima. En México Silva et al. (2020), encontraron

que los estudiantes universitarios que experimentaban niveles altos de estrés

tendían a tener una autoestima más baja que aquellos con menor nivel de estrés.

En el Perú, diversos estudios han demostrado que los estudiantes universitarios

tienen niveles moderados y moderadamente altos de autoestima y que la resiliencia se relacionaba positivamente con la

autoeficacia académica y la satisfacción con la vida (Vilca et al., 2022). Esto es

corroborado por García et al. (2023) y Ojeleye et al. (2023), quienes

plantean que la autoestima y la resiliencia en los

estudiantes universitarios se correlacionaban positivamente.

Por lo tanto, la autoestima de los estudiantes universitarios es un tema

de preocupación y puede verse afectada por una variedad de factores que se han

identificado como relevantes y que pueden tener un impacto significativo, como

la presión académica, la competencia, la percepción de éxito, el apoyo social y

la satisfacción con la vida. Así mismo, la resiliencia

en los estudiantes universitarios se ha relacionado positivamente con diversos

factores como el bienestar psicológico, la satisfacción con la vida, la

autoeficacia y la adaptación académicas. Estos resultados indican la

importancia de fomentar la resiliencia en los

estudiantes universitarios como una estrategia para su adaptación y éxito

académico y personal (Vidal y García, 2024).

En este contexto, resulta fundamental explorar ¿cómo se vinculan la

autoestima y la resiliencia en los estudiantes

universitarios? ¿es viable emplear modelos

estructurales para analizar esta relación? Teniendo en cuenta lo antes

expuesto, el propósito del presente artículo fue determinar la relación

estructural entre la autoestima y la resiliencia en

los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, Perú en 2023, mediante la aplicación del

modelo de ecuaciones estructurales.

MÉTODO

La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional Santiago

Antúnez De Mayolo, de Huaraz, Perú en el 2023. Tuvo

un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo correlacional y transversal.

173

La población estuvo constituida por los 6448 estudiantes matriculados en

el semestre 2023-II, en todas las facultades; con una muestra de 363

estudiantes, recolectada de manera aleatoria con afijación proporcional a la

cantidad de matriculados por escuela profesional. El tamaño de muestra fue

obtenido con la fórmula:

n=(Z^2 PQN)/(e^2 (N-1)+Z^2 PQ)

donde:

N = 6448 - Tamaño de la población.

p = 0.50 - Proporción de una de las variables

importantes del estudio (obtenido de los antecedentes o encuesta piloto, caso

contrario asignarle 0.5).

q = 0.50 - 1 - p (complemento de p).

e = 0.05 - Error de

tolerancia

Zα/2 = 1.96 - Valor de la distribución normal, para un

nivel de confianza de (95%).

Técnicas e instrumentos y

recolección de datos

La autoestima fue la variable dependiente a estudiar, con los

indicadores: satisfacción general, sentimientos de inutilidad (inverso),

cualidades positivas, capacidad personal, falta de orgullo (inverso),

sentimiento de inutilidad (inverso), valía personal, deseo de respeto

(inverso), sentimiento de fracaso (inverso) y actitud positiva. La variable

independiente fue la resiliencia, con los

indicadores: recuperación rápida, dificultad en superar estrés (inverso),

recuperación breve, dificultad en recuperarse (inverso), superación de

dificultades y lento en superar contratiempos (inverso).

La técnica utilizada para medir las variables fue la encuesta, aplicada a

los estudiantes universitarios de la muestra. Como instrumento para medir la

autoestima se utilizó la escala de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), que

consta de diez ítems. Los ítems se responden en una escala Likert de cuatro

puntos, desde "Muy en desacuerdo" hasta "Muy de acuerdo".

Para medir la resiliencia se utilizó la escala corta

de The Brief Resilience Scale (BRS), que

consta de seis ítems. Los ítems se responden en una escala Likert de 5 puntos,

desde "Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de

acuerdo".

Técnica de análisis y prueba

de hipótesis

174

El análisis se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se realizó un

análisis factorial confirmatorio para validar las estructuras teóricas de los

dos instrumentos, autoestima y resiliencia.

Posteriormente, en la segunda fase, se aplicó un modelo de ecuaciones

estructurales para modelar la relación entre ambas variables.

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación y

estimación del modelo de ecuaciones estructurales, tomando como referencia el

coeficiente de relación estructural entre ambos constructos, donde el signo del

coeficiente determinó el sentido de la relación y la prueba t del coeficiente, determinó la

significatividad o no de dicha relación.

RESULTADOS

Del análisis previo de los datos se observa que la muestra

estudiada estuvo conformada por el 52% de estudiantes universitarios de sexo

masculino y el 48% femenino, el 30% de los encuestados se encuentran cursando

el cuarto ciclo de estudios de su carrera profesional, seguidos del 18% en el

segundo, el 56% tienen edades entre los 21 a 25 años y solo el 1% se encuentra

entre 31 a 35 años.

En la Tabla 1, se puede

observar que el indicador de la variable autoestima con el mayor valor promedio

es la actitud positiva, con una puntuación de 3,90, mientras que el indicador

con el menor valor corresponde al deseo de respeto, que presenta un promedio de

2,43. Por otro lado, en la variable resiliencia, el

indicador con el mayor valor promedio es la recuperación rápida, con una

puntuación de 3,38, y el de menor promedio es la dificultad para recuperarse,

que se sitúa en 3,04.

175

Tabla 1. Distribución de las características de la muestra

estudiada

|

Variable |

Indicador |

Media |

Desviación

Estándar |

Mínimo |

Máximo |

|

Autoestima |

Satisfacción General |

3,85 |

0,969 |

1 |

5 |

|

Sentimientos de

Inutilidad (I) |

3,44 |

1,104 |

1 |

5 |

|

|

Cualidades Positivas |

3,85 |

0,856 |

1 |

5 |

|

|

Capacidad Personal |

3,86 |

0,835 |

2 |

5 |

|

|

Falta de Orgullo (I) |

3,17 |

1,171 |

1 |

5 |

|

|

Sentimiento de Inutilidad

(I) |

3,45 |

1,194 |

1 |

5 |

|

|

Valía Personal |

3,78 |

0,970 |

1 |

5 |

|

|

Deseo de Respeto (I) |

2,43 |

1,086 |

1 |

5 |

|

|

Sentimiento de Fracaso

(I) |

3,61 |

1,150 |

1 |

5 |

|

|

Actitud Positiva |

3,90 |

0,930 |

1 |

5 |

|

|

Resiliencia |

Recuperación Rápida |

3,38 |

1,061 |

1 |

5 |

|

Dificultad en Superar

Estrés (I) |

3,06 |

0,966 |

1 |

5 |

|

|

Recuperación Breve |

3,15 |

0,981 |

1 |

5 |

|

|

Dificultad en Recuperarse

(I) |

3,04 |

0,999 |

1 |

5 |

|

|

Superación de

Dificultades |

3,30 |

0,941 |

1 |

5 |

|

|

Lento en Superar

Contratiempos (I) |

3,05 |

1,025 |

1 |

5 |

En todas las pruebas de

normalidad multivariante ambas variables no se

aproximan a una distribución normal, por lo que las estimaciones del modelo de

análisis factorial confirmatorio y de ecuaciones estructurales se realizaron

mediante el método de estimación de distribución libre asintótica.

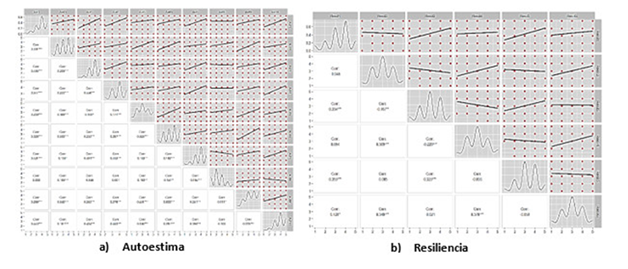

En la figura 1a), se observa que las

correlaciones de los indicadores de autoestima oscilan entre -0,194 y 0,633.

Por su parte, en la figura 1b), las correlaciones de los indicadores de resiliencia varían entre -0.229 y 0.376. Estos resultados

indican que no existen problemas de multicolinealidad

en ambas variables, ya que las correlaciones no superan el umbral de 0,800.

Figura 1. Matriz de correlaciones y

dispersión de los indicadores de autoestima y resiliencia

176

Al realizar la prueba de adecuación muestral, se

observa que el valor de la Medida Kaiser-Meyer-Olkin, KMO = 0,844 para la autoestima, lo que indica que la

adecuación de la muestra para el análisis factorial es buena, mientras que el

valor para la resiliencia de KMO = 0,629, por lo que

se determina que la adecuación de la muestra para el análisis factorial es

mediocre. Así mismo, la prueba de esfericidad de Bartlett presenta valores de

significación observada cercanas a cero en ambas variables de estudio, estos

resultados indican que la prueba es significativa, por lo que se puede concluir

que hay suficientes correlaciones significativas entre las variables para

justificar el uso del análisis factorial.

En la tabla 2, se muestra

que los pesos (coeficientes) estandarizados del modelo de medida de la

autoestima son positivos y significativos. La máxima carga factorial

estandarizada es de 0,712 que corresponde a la relación entre la variable

autoestima (variable latente) con el indicador satisfacción general (variable

observada) e indica una correlación moderada entre ellas, esto significa que aproximadamente

el 71,2% de la variabilidad en la variable observada puede ser explicada por la

variable latente, lo cual sugiere una buena relación y que el indicador es

razonablemente fuerte en medir el constructo latente.

177

Así mismo, la mínima carga

factorial estandarizada es de 0,148 que corresponde a la relación entre la

variable autoestima (variable latente) con el indicador deseo de respeto (I)

(variable observada), lo que indica una correlación débil entre ambas, esto

significa que solo el 14,8% de la variabilidad en la variable observada puede

ser explicada por la variable latente, sugiriendo que el indicador es

relativamente débil y puede no ser un buen reflejo del constructo latente. Es

posible que esta variable observada no esté midiendo efectivamente la variable

latente o que haya un error de medición alto.

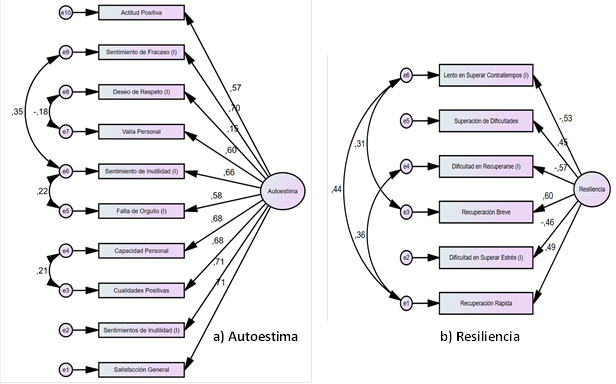

Las ecuaciones del modelo de

medida vienen dadas por:

- Satisfacción Genera l= 0,712×Autoestima

- Sentimientos de Inutilidad (I) = 0,710×Autoestima

- Cualidades Positivas = 0,683×Autoestima

- Capacidad Personal = 0,685×Autoestima

- Falta de Orgullo (I) = 0,580×Autoestima

- Sentimiento de Inutilidad (I) = 0,662×Autoestima

- Valía Personal = 0,602×Autoestima

- Deseo de Respeto (I) = 0,148×Autoestima

- Sentimiento de Fracaso (I) = 0,699×Autoestima

- Actitud Positiva = 0,568×Autoestima

178

Tabla 2. Pesos del modelo de medida de la autoestima y la resiliencia

|

Autoestima |

||||||||

|

Relación |

Pesos |

S.E. |

C.R. |

p-valor |

||||

|

Estimado |

Estandarizado |

|||||||

|

Satisfacción General |

← |

Autoestima |

1,000 |

0,712 |

||||

|

Sentimientos de Inutilidad (I) |

← |

Autoestima |

1,118 |

0,710 |

0,089 |

12,495 |

*** |

|

|

Cualidades Positivas |

← |

Autoestima |

0,824 |

0,683 |

0,064 |

12,887 |

*** |

|

|

Capacidad Personal |

← |

Autoestima |

0,819 |

0,685 |

0,059 |

13,858 |

*** |

|

|

Falta de Orgullo (I) |

← |

Autoestima |

1,006 |

0,580 |

0,104 |

9,663 |

*** |

|

|

Sentimiento de Inutilidad (I) |

← |

Autoestima |

1,177 |

0,662 |

0,107 |

11,032 |

*** |

|

|

Valía Personal |

← |

Autoestima |

0,790 |

0,602 |

0,063 |

12,577 |

*** |

|

|

Deseo de Respeto (I) |

← |

Autoestima |

0,240 |

0,148 |

0,107 |

2,248 |

0,025 |

|

|

Sentimiento de Fracaso (I) |

← |

Autoestima |

1,197 |

0,699 |

0,092 |

12,991 |

*** |

|

|

Actitud Positiva |

← |

Autoestima |

0,740 |

0,568 |

0,062 |

11,936 |

*** |

|

|

Resiliencia |

||||||||

|

Relación |

Pesos |

S.E. |

C.R. |

p-valor |

||||

|

Estimado |

Estandarizado |

|||||||

|

Recuperación

Rápida |

← |

Resiliencia |

1,000 |

0,489 |

||||

|

Dificultad

en Superar Estrés (I) |

← |

Resiliencia |

-0,819 |

-0,457 |

0,194 |

-4,223 |

*** |

|

|

Recuperación

Breve |

← |

Resiliencia |

1,104 |

0,600 |

0,232 |

4,768 |

*** |

|

|

Dificultad

en Recuperarse (I) |

← |

Resiliencia |

-1,068 |

-0,573 |

0,255 |

-4,193 |

*** |

|

|

Superación

de Dificultades |

← |

Resiliencia |

0,801 |

0,452 |

0,174 |

4,609 |

*** |

|

|

Lento

en Superar Contratiempos (I) |

← |

Resiliencia |

-1,029 |

-0,532 |

0,229 |

-4,505 |

*** |

|

Por su parte, los pesos

estandarizados del modelo de medida para la resiliencia

son significativos. La máxima carga factorial estandarizada es de 0,600 que

corresponde a la relación entre la variable resiliencia

(variable latente) con el indicador recuperación breve (variable observada) e

indica una correlación moderada entre la variable observada y la variable

latente, esto significa que aproximadamente el 60,0% de la variabilidad en la

variable observada puede ser explicada por la variable latente, lo cual sugiere

una aceptable relación y que el indicador es razonablemente admisible para

medir el constructo latente.

La mínima carga factorial

estandarizada es de -0,573, que corresponde a la relación entre la variable resiliencia (variable latente) con el indicador dificultad

en recuperarse (I) (variable observada), que indica una correlación negativa y

moderada entre la variable observada y la variable latente, esto significa que

solo el 57,3% de la variabilidad en la variable observada puede ser explicada

por la variable latente, sugiriendo que el indicador es aceptable y puede ser

un reflejo del constructo latente. En general, las cargas factoriales

estandarizadas indican que todos los indicadores son útiles para medir la resiliencia y las relaciones negativas con los indicadores

inversos (indicados por "I") refuerzan la interpretación de que, a

mayor resiliencia, menor es la dificultad o lentitud

en la recuperación.

Las ecuaciones del modelo de

medida vienen dadas por:

- Recuperación Rápida=0,489×Resiliencia

- Dificultad en Superar Estrés

(I)=-0,457×Resiliencia

- Recuperación Breve=0,600×Resiliencia

- Dificultad en Recuperarse (I)=-0,573×Resiliencia

- Superación de Dificultades=0,452×Resiliencia

- Lento en Superar Contratiempos

(I)=-0,532×Resiliencia

179

En la tabla 3, se observa la

covariabilidad de los errores entre dos indicadores

observados de la autoestima, significando que hay una relación entre los

errores de medición de estos indicadores. Esto puede sugerir que hay algún

factor externo o alguna característica compartida, no capturada por el modelo

de medida, que está afectando a ambos indicadores. Idéntico resultado se

obtiene del análisis de la resiliencia.

Tabla 3. Relaciones de covariabilidad

entre los errores del modelo de medida de la autoestima y resiliencia

|

Autoestima |

|||||||

|

Relación de covariabilidad |

Covarianza |

Correlación |

S.E. |

C.R. |

P |

||

|

e3 |

↔ |

e4 |

0,068 |

0,211 |

0,028 |

2,412 |

0,016 |

|

e5 |

↔ |

e6 |

0,178 |

0,224 |

0,052 |

3,4 |

*** |

|

e6 |

↔ |

e9 |

0,243 |

0,354 |

0,055 |

4,453 |

*** |

|

e7 |

↔ |

e8 |

-0,13 |

-0,184 |

0,042 |

-3,078 |

0,002 |

|

Resiliencia |

|||||||

|

e1 |

↔ |

e4 |

0,256 |

0,360 |

0,053 |

4,793 |

*** |

|

e1 |

↔ |

e6 |

0,338 |

0,444 |

0,087 |

3,882 |

*** |

|

e3 |

↔ |

e6 |

0,195 |

0,310 |

0,064 |

3,041 |

0,002 |

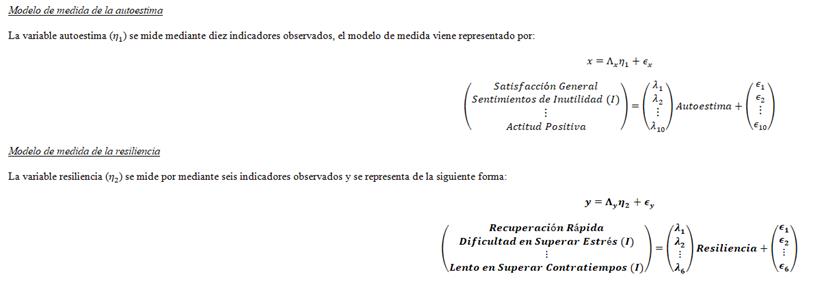

De este análisis se derivan

los modelos de medida de la autoestima y resiliencia

(Figura 2).

180

Figura 2. Modelos de medida de autoestima y resiliencia

Al realizar las 14 medidas

de ajuste del modelo de medida estimado para la autoestima, se comprueba que

solo cumplen siete de ellas, lo que indica que el modelo muestra un ajuste

razonable con varias medidas cumpliendo los criterios aceptables, incluyendo el

Índice de bondad de ajuste (GFI), el Índice de bondad de ajuste ajustado

(AGFI), el Índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI), el Índice de ajuste

comparativo de parsimonia (PCFI) y el Error cuadrático medio de aproximación

(RMSEA). Sin embargo, hay varias medidas clave como el Índice de ajuste

comparativo (CFI), el Índice de ajuste normalizado (NFI), el Índice

Tucker-Lewis (TLI), el Índice de ajuste incremental (IFI), y el Residuo

cuadrático medio (RMR), que no cumplen los límites aceptables, sugiriendo que

el modelo podría beneficiarse de mejoras adicionales, con la revisión del modelo

teórico, la eliminación de indicadores problemáticos o la adición de nuevos

parámetros para capturar mejor las relaciones entre los indicadores de la

variable autoestima.

Del modelo de medida

estimado para la resiliencia solo cumplen dos, ello

prueba que este modelo, basado en sus seis indicadores, presenta varios

problemas en términos de ajuste global. Aunque algunos índices como el GFI y el

AGFI cumplen los criterios de ajuste aceptable, la mayoría de los índices de

ajuste importantes no los cumplen, específicamente, el Chi-cuadrado y su razón

sobre los grados de libertad, el CFI, el TLI, el IFI, y el RMSEA, entre otros,

lo que sugiere que el modelo necesita mejoras significativas, que pueden

contener la revisión teórica del modelo.

Analizar la teoría

subyacente es importante para considerar si los indicadores seleccionados

realmente reflejan el constructo de resiliencia y considerar ajustes al modelo, como la

eliminación de indicadores problemáticos o la inclusión de nuevas relaciones

que podrían mejorar el ajuste, así como, evaluar modelos alternativos que

puedan proporcionar un mejor ajuste y parsimonia, utilizando el menor número

posible de parámetros.

Modelo de ecuaciones estructurales entre la autoestima

y la resiliencia

La relación estructural entre

autoestima (![]() )

y resiliencia (

)

y resiliencia (![]() )

puede ser representada por la siguiente ecuación:

)

puede ser representada por la siguiente ecuación:

η_2=β_21×η_1+ζ

181

donde:

β_21, es el coeficiente

estructural que mide la relación entre autoestima y resiliencia

, ζ

es el término de error del modelo estructural

En la tabla 4, se observa

que la autoestima tiene un efecto positivo y fuerte sobre la resiliencia, siendo este efecto altamente significativo (p

< 0.001), por lo que un aumento en la autoestima se asocia con un aumento en

la resiliencia. Por otro lado, los indicadores de la

autoestima se relacionan de forma positiva, fuerte y significativa, con

excepción del indicador deseo de respeto (I), donde la relación es

significativa pero débil. Así mismo, los indicadores de la resiliencia

se relacionan de forma positiva y significativa, con valores fuertes y débiles

respectivamente, con excepción del indicador recuperación breve, que no es

significativa.

Tabla 4. Pesos del modelo de ecuaciones estructurales entre

autoestima y resiliencia

|

Relación |

Pesos |

S.E. |

C.R. |

p-valor |

|||

|

Estimado |

Estandarizado |

||||||

|

Resiliencia |

← |

Autoestima |

0,892 |

0,767 |

0,088 |

10,128 |

*** |

|

Satisfacción General |

← |

Autoestima |

1,000 |

0,738 |

|||

|

Sentimientos de Inutilidad (I) |

← |

Autoestima |

1,298 |

0,782 |

0,090 |

14,400 |

*** |

|

Cualidades Positivas |

← |

Autoestima |

0,880 |

0,691 |

0,055 |

15,896 |

*** |

|

Capacidad Personal |

← |

Autoestima |

0,829 |

0,639 |

0,050 |

16,511 |

*** |

|

Falta de Orgullo (I) |

← |

Autoestima |

1,095 |

0,587 |

0,096 |

11,380 |

*** |

|

Sentimiento de Inutilidad (I) |

← |

Autoestima |

1,412 |

0,742 |

0,098 |

14,351 |

*** |

|

Valía Personal |

← |

Autoestima |

0,858 |

0,645 |

0,056 |

15,333 |

*** |

|

Deseo de Respeto (I) |

← |

Autoestima |

0,253 |

0,148 |

0,103 |

2,446 |

0,014 |

|

Sentimiento de Fracaso (I) |

← |

Autoestima |

1,319 |

0,710 |

0,090 |

14,615 |

*** |

|

Actitud Positiva |

← |

Autoestima |

0,891 |

0,653 |

0,056 |

15,863 |

*** |

|

Recuperación Rápida |

← |

Resiliencia |

1,000 |

0,765 |

|||

|

Dificultad en Superar Estrés (I) |

← |

Resiliencia |

0,793 |

0,607 |

0,110 |

7,241 |

*** |

|

Recuperación Breve |

← |

Resiliencia |

0,056 |

0,043 |

0,090 |

0,614 |

0,539 |

|

Dificultad en Recuperarse (I) |

← |

Resiliencia |

0,770 |

0,588 |

0,093 |

8,258 |

*** |

|

Superación de Dificultades |

← |

Resiliencia |

0,420 |

0,357 |

0,072 |

5,854 |

*** |

|

Lento en Superar Contratiempos (I) |

← |

Resiliencia |

0,737 |

0,568 |

0,089 |

8,239 |

*** |

|

Recuperación Rápida |

← |

Capacidad Personal |

-0,177 |

-0,152 |

0,063 |

-2,819 |

0,005 |

|

Dificultad en Superar Estrés (I) |

← |

Capacidad Personal |

-0,189 |

-0,162 |

0,061 |

-3,098 |

0,002 |

|

Satisfacción General |

← |

Recuperación Breve |

-0,104 |

-0,115 |

0,033 |

-3,168 |

0,002 |

|

Falta de Orgullo (I) |

← |

Recuperación Breve |

0,188 |

0,152 |

0,048 |

3,890 |

*** |

|

Sentimiento de Fracaso (I) |

← |

Recuperación Breve |

0,086 |

0,070 |

0,033 |

2,578 |

0,010 |

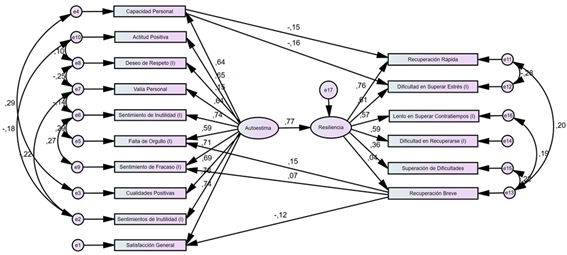

Finalmente, las relaciones

identificadas son:

-

La capacidad personal tiene una relación negativa y significativa con la recuperación rápida, con un peso estandarizado de -0,152; indicando una relación inversa moderada, sugiriendo que, a mayor capacidad personal, menor es la recuperación rápida.182

- La capacidad personal también tiene una relación

negativa y significativa con la dificultad en superar el estrés (I), con

un peso estandarizado de -0,162; indicando una relación inversa moderada,

por lo que, a mayor capacidad personal, menor es la dificultad en superar

el estrés (I).

- La recuperación breve tiene una relación negativa

y significativa con la satisfacción general, con un peso estandarizado de

-0,115; indicando una relación inversa débil, de lo que se infiere que, a

mayor recuperación breve, menor es la satisfacción general.

- La recuperación breve tiene una relación positiva

y significativa con la falta de orgullo (I), con un peso estandarizado de

0,152; lo que indica una relación directa moderada, sugiriendo que, a

mayor recuperación breve, mayor es la falta de orgullo (I).

- La recuperación breve tiene una relación positiva

y significativa con el sentimiento de fracaso (I), con un peso

estandarizado de 0,070; con una relación directa débil, apuntando que, a

mayor recuperación breve, mayor es el sentimiento de fracaso (I).

La ecuación del

modelo de ecuaciones estructurales entre la autoestima y la resiliencia

está dada por:

Resiliencia=0,767×Autoestima

La tabla 5, muestra

la covariabilidad de los errores entre dos

indicadores observados de la autoestima y resiliencia

respectivamente, significando que hay una relación entre los errores de

medición de estos indicadores dentro de cada uno de los constructos

(variables). Esto sugiere que existen factores externos o características

compartidas no identificadas por el modelo de ecuaciones estructurales entre la

autoestima y la resiliencia que están afectando a

ambos indicadores dentro de su constructo.

183

Tabla 5. Relaciones de covariabilidad

entre los errores del modelo de ecuaciones estructurales entre autoestima y resiliencia

|

Relación de covariabilidad |

Covarianza |

Correlación |

S.E. |

C.R. |

P |

||

|

e3 |

↔ |

e4 |

0,095 |

0,291 |

0,024 |

4,024 |

*** |

|

e5 |

↔ |

e6 |

0,196 |

0,291 |

0,042 |

4,667 |

*** |

|

e6 |

↔ |

e7 |

-0,065 |

-0,140 |

0,027 |

-2,447 |

0,014 |

|

e7 |

↔ |

e8 |

-0,152 |

-0,247 |

0,036 |

-4,194 |

*** |

|

e2 |

↔ |

e7 |

-0,083 |

-0,219 |

0,031 |

-2,694 |

0,007 |

|

e2 |

↔ |

e10 |

-0,069 |

-0,180 |

0,024 |

-2,824 |

0,005 |

|

e8 |

↔ |

e10 |

-0,063 |

-0,100 |

0,028 |

-2,201 |

0,028 |

|

e11 |

↔ |

e12 |

-0,137 |

-0,278 |

0,039 |

-3,500 |

*** |

|

e11 |

↔ |

e13 |

0,116 |

0,199 |

0,036 |

3,260 |

0,001 |

|

e6 |

↔ |

e9 |

0,158 |

0,267 |

0,042 |

3,759 |

*** |

|

e16 |

↔ |

e13 |

0,124 |

0,185 |

0,037 |

3,331 |

*** |

|

e15 |

↔ |

e13 |

0,155 |

0,225 |

0,032 |

4,806 |

*** |

De este análisis se deriva el Modelo de ecuaciones estructurales entre

autoestima y resiliencia (Figura 3).

Figura 3. Modelo de ecuaciones estructurales entre autoestima

y resiliencia

184

Se realizan las medidas de

ajuste del modelo de medida estimado para la resiliencia,

de las 14 se cumplen nueve, por lo que se considera que el modelo de ecuaciones

estructurales muestra un ajuste aceptable, con la mayoría de las medidas

cumpliendo los criterios de ajuste. Sin embargo, algunos índices como el NFI,

TLI, RFI y RMR indican que hay áreas en las que el modelo podría mejorarse, por

ello, aunque el modelo es razonablemente bueno, podrían considerarse revisiones

y refinamientos adicionales para optimizar su ajuste y robustez.

DISCUSIÓN

En la investigación

se estableció un modelo de medida de la autoestima en estudiantes de la

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Los

resultados mostraron que las cargas factoriales estandarizadas del modelo de

medida son positivas y significativas, lo que sugiere que los indicadores

seleccionados son adecuados para medir la autoestima en los estudiantes, se

obtuvo una máxima carga factorial estandarizada de 0,712, correspondiente a la

relación entre la autoestima y el indicador satisfacción general, significando

una correlación moderada y por ende, la satisfacción general es un buen

indicador del constructo de autoestima, explicando el 71,2% de su variabilidad.

En contraste, la

mínima carga factorial estandarizada fue de 0,148 para el indicador deseo de

respeto, lo que indica una correlación débil y significa que este indicador

podría no ser un reflejo adecuado de la autoestima. Estos hallazgos son

consistentes con estudios previos a lo largo del tiempo, como el de Rosenberg (1965), quien desarrolló la Escala de Autoestima y con

investigaciones más recientes como las de Robins et al. (2001), que demostraron la importancia de indicadores sólidos

para medir la autoestima.

En cuanto a las medidas

de ajuste del modelo, se encontró que varias de ellas cumplieron con los

criterios aceptables, como GFI, AGFI, PGFI, PCFI y RMSEA, indicando un ajuste

razonable del modelo. Sin embargo, otras medidas como CFI, NFI, TLI, IFI y RMR

no cumplieron con los límites admisibles, sugiriendo la necesidad de revisar y

mejorar el modelo. Esto coincide con los hallazgos de Hu y Bentler (1999), quienes indican que, aunque algunas medidas de ajuste

no cumplan con los criterios estrictos, un modelo puede considerarse aceptable

si proporciona una representación razonable de los datos. Además, Kline (2023), argumenta que la evaluación del ajuste del modelo debe

considerar múltiples índices y no depender exclusivamente de uno solo.

185

Así mismo, el

análisis de covariabilidad de los errores entre

algunos indicadores reveló relaciones significativas, indicando la presencia de

factores externos no considerados en el modelo, que afectan a ambos indicadores

relacionados por intermedio de sus errores, lo cual sugiere la necesidad de una

revisión más detallada del modelo teórico y la posible inclusión de factores

adicionales, tal como lo indican los estudios de Brown (2015) y Byrne (2016), donde destacan la importancia de considerar la covariabilidad de errores en la validación de modelos de

medida, sugiriendo que tales relaciones pueden revelar dimensiones adicionales

del constructo que no están capturadas por los indicadores observados.

Es importante

destacar que los resultados de este estudio confirman la robustez del modelo de

medida de la autoestima, aunque también subrayan áreas que requieren atención y

refinamiento, como la incorporación de indicadores adicionales o la revisión de

los existentes que podría mejorar la precisión del modelo y su aplicabilidad en

diferentes contextos, tal como lo indican Marsh et al. (2004), cuando plantean que la adición de nuevos ítems o la

modificación de los existentes puede ayudar a mejorar

el ajuste del modelo y proporcionar una mejor comprensión del constructo

medido.

El modelo de medida

de la autoestima propuesto en este estudio muestra un ajuste razonable, aunque

con margen para mejoras adicionales, donde los hallazgos subrayan la

importancia de la misma como un componente crucial para el bienestar de los

estudiantes universitarios. Futuras investigaciones podrían centrarse en

refinar el modelo teórico y explorar intervenciones específicas para mejorar la

autoestima en este contexto. Además, sería beneficioso realizar estudios

longitudinales para evaluar cómo la autoestima evoluciona a lo largo del tiempo

en la vida académica de los estudiantes, tal como lo plantean Orth et al. (2018), al demostrar la

importancia de entender la evolución de la autoestima y sus efectos a largo

plazo.

Al establecer, en

la presente investigación, el modelo de medida de la resiliencia

en estudiantes, los resultados mostraron que las cargas factoriales

estandarizadas son significativas, con la máxima carga de 0,600 para el

indicador recuperación breve. Esto indica una correlación moderada entre la

variable latente resiliencia y el indicador

observado, sugiriendo que el indicador es razonablemente aceptable para medir

el constructo de resiliencia.

Por otro lado, el indicador con la mínima carga factorial estandarizada de

-0,573 fue la dificultad en recuperarse, indicando una correlación negativa

moderada. Estos hallazgos son consistentes con los encontrados por Wagnild y Young (1993) y Connor y Davidson (2003), quienes consideran que los indicadores relacionados con

la capacidad de recuperación y la superación de dificultades son comúnmente

utilizados para medir la resiliencia.

186

El análisis de la covariabilidad de los errores reveló relaciones

significativas entre algunos indicadores, lo cual sugiere la posible influencia

de factores externos no capturados por el modelo. Este hallazgo es similar a lo

encontrado por Abrego et al. (2016), quienes también identificaron la necesidad de

considerar factores adicionales en la medición de la resiliencia.

De manera similar, Campbell-Sills y Stein (2007), encontraron que los modelos de resiliencia

a menudo requieren ajustes para captar completamente la variabilidad del

constructo.

La mayoría de los

índices, incluyendo el Chi-cuadrado, CFI, TLI, y RMSEA, no cumplieron con los

límites aceptables, sugiriendo que el modelo necesita mejoras sustanciales.

Esto es consistente con las advertencias de Marsh et al. (2004), sobre la aplicación rigurosa de valores de corte en los

índices de ajuste, recomendando una revisión teórica y ajustes al modelo. Adicionalmente,

Hu y Bentler (1999), argumentan que los valores de corte deben ser

considerados con precaución y que los índices de ajuste deben ser interpretados

en conjunto.

Por otro lado, Windle et al. (2011), destacan la necesidad de utilizar múltiples métodos y

ajustes teóricos para mejorar la validez de los modelos de resiliencia.

Del mismo modo, el estudio de Smith et al. (2008), sobre la Escala breve de resiliencia,

sugiere la importancia de considerar diferentes dimensiones de la variable y

ajustar los modelos para capturar mejor la variabilidad observada. El modelo de

medida de la resiliencia propuesto muestra ciertos

aspectos positivos, como la significancia de las cargas factoriales y la

identificación de indicadores clave. No obstante, las deficiencias en las

medidas de ajuste indican la necesidad de una revisión teórica y metodológica.

Futuras investigaciones deberían centrarse en mejorar el modelo mediante la

inclusión de nuevos indicadores, la eliminación de los problemáticos, y la

consideración de factores externos que pueden influir en la medición de la resiliencia.

En el estudio se

determina la relación estructural entre la autoestima y la resiliencia,

utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que la

autoestima tiene un efecto positivo y fuerte sobre la resiliencia,

con un coeficiente estandarizado de 0,767, siendo este efecto altamente

significativo (p < 0.001). Esto sugiere que un aumento en la autoestima se

asocia con un aumento en la resiliencia, alineándose

con estudios previos como el de Abrego et al. (2016), que también encontraron una relación positiva

significativa entre ambas variables en estudiantes universitarios.

187

El análisis de los

indicadores de la autoestima mostró que la mayoría se relacionan de manera

positiva, fuerte y significativa con la variable latente, excepto el indicador

deseo de respeto (I), que mostró una relación significativa pero débil. Este

hallazgo es consistente con Robins et al. (2001), quienes validaron la Escala de Autoestima de Rosenberg y

encontraron que algunos ítems pueden tener variabilidad en su correlación con

la autoestima global. Similarmente, Álvarez (2017) y Balgiu (2017), confirmaron que la autoestima es un predictor significativo

de la resiliencia, utilizando análisis factorial

confirmatorio para validar sus modelos. En cuanto a los indicadores de la resiliencia, todos se relacionaron de forma significativa

con la variable latente, aunque con diferentes magnitudes.

El indicador

recuperación breve no fue significativo, lo que sugiere que podría no ser un

buen reflejo del constructo de resiliencia en esta

población. Este resultado es semejante a lo encontrado por Windle et al. (2011), quienes subrayaron la importancia de seleccionar

escalas de resiliencia con fuertes propiedades

psicométricas y revisaron metodológicamente diversas escalas, incluyendo la

Escala de resiliencia de Connor-Davidson.

Así mismo, las

medidas de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales mostraron un ajuste

aceptable, cumpliendo nueve de las 14 medidas de ajuste consideradas,

incluyendo GFI, AGFI, CFI e IFI, pero no cumpliendo con NFI, TLI, RFI y RMR.

Este nivel de ajuste es comparable a los hallazgos de Marsh et al. (2004), quienes enfatizan la importancia de evaluar múltiples

índices de ajuste y considerar el contexto específico de los datos. Además, Campbell-Sills y Stein (2007), también señalaron la necesidad de refinamientos

adicionales en modelos de resiliencia para capturar

mejor la variabilidad del constructo.

Finalmente, las

relaciones de covariabilidad entre los errores de los

indicadores sugieren la presencia de factores externos no capturados por el

modelo, lo que podría influir en la medición tanto de la autoestima como de la resiliencia. Esta observación es coherente con estudios

como el de Gómez y Lozano (2022), quienes encontraron que la relación entre la autoestima

y la resiliencia es significativa y que la intervención

en una puede fortalecer la otra, validando así la estructura y los hallazgos

del presente estudio.

CONCLUSIONES

188

El estudio logró determinar

la relación estructural entre la autoestima y la resiliencia

en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, mediante la aplicación de un modelo de

ecuaciones estructurales, donde los resultados indican que la autoestima tiene

un efecto positivo y significativo sobre la resiliencia

(β = 0.767, p < 0.001), confirmando la interrelación fuerte y significativa

entre ambas variables, subrayando así la importancia de la autoestima como un

factor clave para mejorar la resiliencia en contextos

universitarios.

El modelo de medida de la

autoestima, utilizando los diez indicadores observados, mostró que la mayoría

de son significativos y tienen cargas factoriales estandarizadas fuertes, con

una buena relación con la variable latente de autoestima; aunque el indicador,

deseo de respeto (I), presentó correlación débil, y por ende, el modelo de medida

en general mostró un ajuste aceptable.

El modelo de medida de la resiliencia utilizando seis indicadores observados,

presentó relaciones significativas con la variable latente de resiliencia. Así, el modelo demostró ser útil para medir

esta variable en la población de estudio, aunque se requieren ajustes

adicionales para mejorar su precisión.

El modelo de ecuaciones

estructurales confirmó una relación positiva y significativa entre la

autoestima y la resiliencia, destacando que un

aumento en la autoestima se asocia con un incremento en la resiliencia.

Aunque el modelo presentó un ajuste aceptable en general, algunos índices

indican que podría beneficiarse de revisiones y refinamientos adicionales.

REFERENCIAS

Abrego, L.,

Rodríguez, M. y Rodríguez, A. (2016). The

relationship between self-esteem and resilience in university students.

Journal of Educational Psychology, 28(2), 123-135. https://doi.org/10.15304/9788419679543

Álvarez,

R. (2017). Self-esteem and resilience among university

students in Mexico. Acta universitaria, 27(1),

88-94. https://doi.org/10.15174/au.2017.1140

Aucapiña, E. y Campodónico, N. M. (2024). Revisión sistemática sobre la

influencia de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Revista de Psicología UNEMI, 73-87. https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol8iss15.2024pp73-87p

Balgiu,

B. A. (2017). Self-esteem, personality and resilience.

Study of a students emerging adults

group. Journal

of Educational Sciences Psychology, 7(1).

https://www.academia.edu/download/54221050/JESPart.download.pdf

Brown, T. A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied

Research (2nd ed.). The Guilford

Press.

Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modeling with AMOS:

Basic Concepts, Applications, and Programming (3rd ed.).

Routledge.

189

Campbell-Sills, L. y Stein, M. B.

(2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience

Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 1019-1028. https://doi.org/10.1002/jts.20271

Connor, K. M. y Davidson, J. R.

(2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience

Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113

García,

I., Gavín, Ó., Molero, D. y León, S. P. (2023). Analysing university students’ life

satisfaction through their socioemotional factors.

Revista de Investigación Educativa, 41(1),

107-124. https://doi.org/10.6018/rie.496341

Gómez, R. y Lozano, M. (2022).

Evaluación de la relación entre la autoestima y la resiliencia

en estudiantes universitarios. Revista de

Psicología Universitaria, 18(2),

89-102. https://doi.org/10.1002/da.10113

Hu, L. T. y

Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit

indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives.

Structural Equation Modeling: A

Multidisciplinary Journal, 6(1),

1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural

equation modeling (5th ed.). The

Guilford Press.

Luthar,

S. S., Cicchetti, D. y Becker, B. (2000). The

construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543-562. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164

Marsh, H. W., Hau,

K. T. y Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on

hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and

dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's findings.

Structural Equation Modeling: A

Multidisciplinary Journal, 11(3),

320-341. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1103_2

Ojeleye, C. I., Adegbile, O. N. y Apanpa, T. (2023). Academic

resilience and self-esteem as determinant of students’academic

performance in Zamfara State.

Milestone: Journal of Strategic

Management, 3(2), 68-78. https://dx.doi.org/10.19166/ms.v3i2.7206

Orth, U., Erol, R. y Luciano, E.

C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to

94 years: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 144(10),

1045-1080. https://doi.org/10.1037/bul0000161

Robins, R. W., Hendin,

H. M. y Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global

self-esteem: Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg

Self-Esteem Scale. Personality and Social

Psychology Bulletin, 27(2),

151-161. https://doi.org/10.1177/0146167201272002

Rosenberg, M. (1965).

Society and the

adolescent self-image. Princeton University Press.

190

Silva, M. F.,

López, J. J. y Meza, M. E. C. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios.

Investigación y ciencia, 28(79), 75-83. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67462875008

Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. y Bernard, J. (2008). The Brief

Resilience Scale: Assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15(3), 194-200. https://doi.org/10.1080/10705500802222972

Vidal, O. R. y

García, R. (2024). La Salud

Mental en Universitarios como Aspecto Determinante en el Logro de Objetivos

Académicos. Ciencia Latina Revista

Científica Multidisciplinar, 8(2),

6227-6240. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11044

Vilca, V.,

Luque, A., Delgado, R. y Medina, L. (2022). Emotional

intelligence, resilience, and self-esteem as predictors of satisfaction with

life in university students.

International journal of environmental research public health, 19(24),

16548. https://doi.org/10.3390/ijerph192416548

Wagnild,

G. M. y Young,

H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the

Resilience Scale. Journal of

Nursing Measurement, 1(2),

165-178. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7850498/

Windle,

G., Bennett, K. M. y Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience

measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes, 9(8). https://doi.org/10.1186/1477-7525-9-8

191